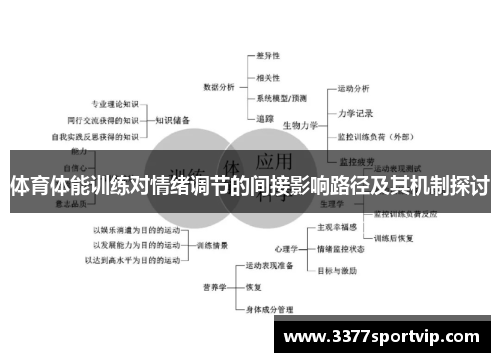

体育体能训练对情绪调节的间接影响路径及其机制探讨

- 83

本文旨在探讨体育体能训练对情绪调节的间接影响路径及其机制。情绪调节是个体在面对不同情境时,调整和控制情绪的过程。随着现代社会生活压力的增加,情绪问题逐渐成为影响个人心理健康的重要因素。近年来,体育体能训练作为一种有效的心理干预手段,得到了广泛关注。体育锻炼不仅能够增强体力和改善身体健康,还能够通过调节生理和心理机制,间接改善情绪状态。本文将从运动生理机制、神经传导作用、社会支持网络、心理韧性四个方面,详细阐述体育体能训练如何影响情绪调节的路径及其机制。

1、运动生理机制与情绪调节

运动生理机制是体育体能训练对情绪调节的基础。体育锻炼通过改善身体各项生理指标,如心肺功能、内分泌水平等,影响大脑功能,从而对情绪产生影响。研究表明,运动可以调节大脑内神经递质的水平,尤其是多巴胺、血清素等物质。这些神经递质与情绪的调节密切相关,能够改善情绪低落、焦虑等情绪问题。

一项长期的运动训练能够显著提高身体的耐力和力量,同时增强体内的抗压能力。运动过程中的激烈活动可以提高人体对压力的适应能力,减少压力引发的负面情绪反应。通过提高血氧水平,运动还能够有效缓解情绪紧张、焦虑等负面情绪。

此外,运动过程中身体的能量代谢产生一定的生理效应,增强内分泌系统的功能,尤其是与情绪密切相关的激素分泌,如胰岛素、肾上腺素等。持续性的体育训练有助于维持这些生理指标的平衡,从而促进情绪的稳定。

2、神经传导作用对情绪的影响

神经系统在体育体能训练过程中发挥着重要的作用,尤其是在情绪调节方面。运动能够通过神经传导作用,调节大脑皮层和神经系统的反应机制。当我们进行体育活动时,身体的运动信号通过神经系统传递,影响大脑的多个区域,尤其是大脑皮层和边缘系统。研究显示,边缘系统是情绪调节的核心区域,运动可以激活这些区域,从而改善情绪反应。

例如,运动中的有氧训练(如跑步、游泳等)能够刺激脑内的海马体和前额叶区域的活动,这些区域对情绪调节具有重要作用。通过调节大脑的神经网络结构,运动增强了个体对情绪波动的应对能力。运动引起的神经生长因子(BDNF)分泌增加,可以促进大脑神经元的生长和重塑,帮助调节情绪反应。

此外,神经传导的作用也体现在运动后的恢复期。研究发现,运动后的放松期有助于降低大脑中压力相关的神经化学物质水平,如皮质醇,从而减少焦虑和紧张情绪。这一神经机制使得体育锻炼成为调节情绪的有效途径。

3、社会支持网络对情绪的调节作用

体育体能训练的社交性特征也是其间接调节情绪的重要途径之一。在集体运动中,个体不仅锻炼了身体,还能与他人建立紧密的社交联系。与他人共同参与体育活动,尤其是团体运动(如足球、篮球等),能够增强人际交往,提升社会支持网络的质量。

社会支持是指个体在遇到压力或情绪困扰时,获得他人帮助与支持的过程。研究表明,积极的社会支持能够缓解个体的焦虑、抑郁等负面情绪,提升情绪调节能力。体育运动中的团队氛围和集体互动能够增强个体的归属感与自我价值感,从而减少孤独感和情绪困扰。

此外,社会支持网络在情绪调节中的作用也体现在情感宣泄和心理疏导方面。在运动中,个体可以与他人分享自己的情感与困扰,通过交流和互动获得心理疏导,缓解情绪压力。因此,体育体能训练不仅仅是生理层面的锻炼,更是通过社交互动间接促进情绪健康。

3377体育官网4、心理韧性对情绪调节的影响

心理韧性是指个体在面对逆境和压力时,能够有效适应并积极应对的心理能力。体育体能训练有助于提高个体的心理韧性,进而对情绪调节产生间接影响。通过系统化的运动训练,个体能够逐步提高面对挑战和困难时的应对策略,从而增强对情绪波动的适应能力。

在运动过程中,个体需要克服身体上的不适和疲劳感,这种挑战性体验能够培养个体的耐挫力和坚韧性。当个体在面对压力和负面情绪时,具有更强的心理韧性,能够更好地调节自己的情绪,避免情绪问题的恶化。

此外,体育训练过程中,个体在面对失败和挫折时,通过不断尝试和调整,形成积极的心态。这种积极的心态是心理韧性的重要表现,它能够帮助个体在情绪低谷时迅速恢复,并保持积极的心态面对生活中的其他挑战。

总结:

综上所述,体育体能训练对情绪调节的间接影响通过多种路径和机制进行作用。从运动生理机制到神经传导作用,再到社会支持网络和心理韧性等方面,体育锻炼为个体提供了全方位的情绪调节支持。这些机制相互交织,共同作用于情绪调节的过程,帮助个体更好地管理和调节情绪状态。

在现代社会中,随着人们对心理健康问题的重视,体育体能训练作为一种有效的情绪调节手段,正受到越来越多的关注。通过科学合理的体育训练,个体不仅能够改善身体健康,更能够提升情绪管理能力和心理韧性。因此,体育体能训练不仅是身体锻炼的工具,也是情绪调节的有效途径,值得更多的人在日常生活中加以运用。